Le interfacce neurali sono tecnologie che permettono una comunicazione diretta tra il cervello e dispositivi esterni, come computer, protesi robotiche o altre apparecchiature. Nate per scopi medici, oggi vengono impiegate soprattutto per aiutare persone con disabilità motorie. Negli ultimi anni, però, il loro utilizzo si è esteso oltre l’ambito clinico: dall’arte ai videogiochi, fino al dibattito sui neurodiritti. In questo articolo capiremo meglio che cosa sono le interfacce neurali, come funzionano e quali opportunità e sfide aprono per il futuro.

Cosa sono le interfacce neurali e come funzionano

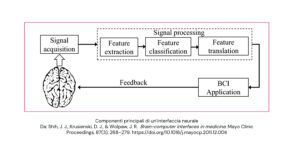

Le interfacce neurali, o interfacce cervello-computer (Brain-Computer Interface, BCI), sono tecnologie che permettono una comunicazione diretta tra il cervello e un dispositivo esterno, senza passare attraverso canali neuromuscolari.

Ogni movimento o comunicazione volontaria avviene perché specifiche aree cerebrali inviano segnali attraverso il sistema nervoso periferico, attivando i muscoli che producono l’azione. Con i dispositivi BCI, questo passaggio viene “saltato”: l’attività cerebrale associata all’intenzione viene registrata e trasformata in comandi digitali, che consentono di controllare computer, protesi o altri sistemi.

Poiché utilizzano segnali provenienti direttamente dal cervello, senza mediazione muscolare o nervosa, queste tecnologie vengono definite interfacce neurali o interfacce cervello-computer. Grazie ai progressi nelle neuroscienze e nella stimolazione neurale, questi sistemi rappresentano una delle più promettenti tecnologie emergenti nell’ambito dell’interazione uomo-macchina.

Le 4 caratteristiche fondamentali di una Brain-Computer Interface (BCI)

Per essere considerata una BCI (Brain-Computer Interface), un’interfaccia neurale deve soddisfare quattro requisiti fondamentali:

- Registrare l’attività cerebrale, tramite tecniche invasive o non invasive come elettroencefalogrammi (EEG) o sensori avanzati;

- Fornire un feedback all’utente, ossia una risposta percepibile alle azioni mentali, che consenta di modulare e affinare il controllo del sistema;

- Operare in tempo reale, garantendo un’interazione continua e reattiva tra cervello e dispositivo;

- Basarsi sul controllo intenzionale, richiedendo che l’utente esegua consapevolmente un compito per comunicare o agire.

Dispositivi che rilevano passivamente variazioni dell’attività cerebrale, come nel monitoraggio del sonno, dello stato di veglia o del carico cognitivo, non rientrano in questa definizione, perché non implicano un’azione volontaria o un canale di comunicazione attivo.

Un elettroencefalogramma (EEG), ad esempio, è soltanto uno strumento di registrazione dell’attività cerebrale. Diventa parte di una BCI quando i suoi segnali vengono elaborati e tradotti in comandi per controllare dispositivi o interagire con l’ambiente esterno.

Tipologie di interfacce neurali: invasive e non invasive

Le interfacce neurali si dividono in due grandi categorie, a seconda di come acquisiscono e processano il segnale cerebrale: BCI invasive e BCI non invasive.

Interfacce neurali invasive: come funzionano e rischi principali

Le BCI invasive prevedono l’impianto chirurgico di elettrodi direttamente nel tessuto cerebrale. Questa soluzione consente di registrare l’attività neurale con estrema precisione e stabilità, permettendo un controllo accurato di protesi robotiche o arti artificiali. Tuttavia, l’impianto comporta rischi significativi: dalle infezioni alle possibili reazioni di rigetto, fino agli effetti a lungo termine derivanti dall’introduzione di corpi estranei nel cervello, che restano in parte sconosciuti.

Interfacce neurali non invasive: vantaggi, limiti e progressi tecnologici

Le BCI non invasive utilizzano sensori per rilevare l’attività cerebrale, spesso tramite elettroencefalografia (EEG). I sensori possono essere integrati in fasce, cuffie, caschetti o persino in elettrodi adesivi applicati sulla pelle. Queste soluzioni sono più sicure e accessibili, poiché non richiedono interventi chirurgici, ma sono più soggette a rumore di segnale, causato da movimenti, attività muscolare facciale o interferenze elettriche. Questo riduce la precisione rispetto alle BCI invasive. I recenti progressi nell’elaborazione del segnale e nell’Intelligenza Artificiale, come l’applicazione di algoritmi di machine learning per filtrare i disturbi e riconoscere gli schemi neurali, stanno però migliorando notevolmente l’affidabilità e le prestazioni delle BCI non invasive.

A cosa servono le interfacce neurali

Le interfacce neurali (o BCI, Brain-Computer Interface) servono a creare un collegamento diretto tra il cervello e un dispositivo esterno, permettendo di controllarlo senza l’intermediazione dei muscoli o dei nervi periferici.

L’idea di una comunicazione diretta cervello-macchina è stata introdotta nel 1973 dal neuroscienziato Jacques Vidal, con l’obiettivo di aiutare persone con gravi disabilità motorie a comunicare o interagire con l’ambiente circostante.

Immaginiamo, ad esempio, una persona che non può muovere le braccia a causa di una lesione del midollo spinale. Una BCI può registrare, tramite elettrodi, i segnali cerebrali prodotti quando la persona pensa di muovere una mano e tradurli in comandi digitali per controllare un braccio robotico o un computer.

In questo modo, l’interfaccia neurale diventa un vero e proprio ponte tra il cervello e il mondo esterno, restituendo autonomia e nuove possibilità di interazione.

Applicazioni delle interfacce neurali

Le interfacce neurali (o BCI, Brain-Computer Interface) trovano oggi le loro principali applicazioni in ambito medico. Negli ultimi anni, i progressi più significativi hanno riguardato:

- la riabilitazione post-ictus;

- il supporto a persone con paralisi o gravi disabilità motorie;

- la diagnosi di patologie neurologiche.

Come sottolineato dal professor Michele Giugliano durante il nostro webinar, un aspetto chiave nello sviluppo di queste tecnologie neurali è la miniaturizzazione dei dispositivi e il miglioramento dell’interpretazione degli impulsi nervosi, reso possibile grazie agli avanzamenti nell’Intelligenza Artificiale e nel machine learning.

Questi sviluppi stanno favorendo, e al tempo stesso trovano stimolo, anche in contesti non medici, con applicazioni che spaziano dal mondo dei videogiochi all’arte contemporanea.

- Nel settore videoludico, ad esempio, sistemi basati su elettroencefalografia (EEG) sono in grado di monitorare il livello di attenzione e coinvolgimento del giocatore e di regolare dinamicamente la difficoltà quando l’attenzione cala.

- Nel campo artistico, un esempio noto è Music of the Mind dell’artista Lisa Park: in questa performance-installazione, l’attività cerebrale dell’artista viene tradotta in tempo reale in suoni e vibrazioni, che mettono in movimento l’acqua contenuta in diverse vasche, creando un’esperienza visiva e sonora che riflette il suo stato mentale ed emotivo.

E per il mondo dell’apprendimento? Lo approfondiremo nel prossimo articolo, interamente dedicato alle possibili applicazioni delle interfacce neurali nell’educazione e nella formazione.

Rischi, sfide e neurodiritti legati alle interfacce neurali

Il settore delle interfacce neurali, pur rappresentando una delle più promettenti tecnologie emergenti nel campo delle neuroscienze e dell’interazione uomo-macchina, presenta rischi e questioni etiche che richiedono attenzione.

Rischi e limiti delle interfacce neurali invasive

Nonostante i progressi tecnologici e la crescente miniaturizzazione dei dispositivi, le interfacce neurali invasive restano circoscritte all’ambito medico, a causa di:

- rischi neurochirurgici;

- reazioni di rigetto o infiammazione;

- effetti indesiderati della stimolazione cerebrale;

- incognite sugli effetti a lungo termine di stimolazioni prolungate sul tessuto neurale.

Privacy e sicurezza per le interfacce neurali non invasive

Le interfacce neurali non invasive, impiegate in settori come intrattenimento, arte, benessere ed educazione, vengono considerate da molti le più vicine a una diffusione su larga scala rispetto alle versioni cliniche. Tuttavia, il loro sviluppo solleva interrogativi su:

- trasparenza e sicurezza dei dati;

- tutela della privacy, soprattutto quando vengono raccolte informazioni legate a emozioni e stati cognitivi;

- uso commerciale dei dati neurali da parte di aziende e piattaforme digitali.

Queste problematiche hanno portato alla nascita dei neurodiritti, una nuova categoria di diritti ideata per proteggere la mente umana e l’integrità dei dati cerebrali. Un esempio recente arriva dalla California: a settembre 2024, lo Stato ha modificato il California Consumer Privacy Act (CCPA) del 2018, includendo esplicitamente i dati neurali tra le informazioni personali tutelate.

Questi sviluppi mostrano come le BCI stiano diventando una realtà sempre più concreta. La sfida principale, oggi, non è immaginare nuovi scenari d’uso, ma rendere le tecnologie esistenti affidabili e accessibili a chi ne ha bisogno, in particolare per motivi clinici o riabilitativi. Allo stesso tempo, è fondamentale iniziare a sviluppare una vera sensibilità verso le implicazioni etiche dei dati neurali e i neurodiritti, così da affrontare l’evoluzione di queste tecnologie in modo consapevole e responsabile.